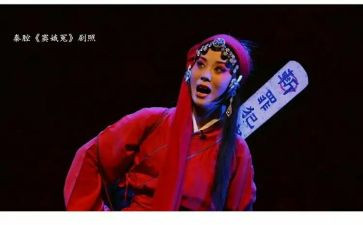

许多人在听到要写观后感的时候,往往都会却步,不知如何下笔,观后感不是看篇幅的长短来判断好坏的,而是需要有明确的中心,下面是吾优心得网小编为您分享的《窦娥冤》观后感6篇,感谢您的参阅。

《窦娥冤》观后感篇1

我在观看《窦娥冤 》时,对一些地方产生了疑问。如窦娥是被昏聩的官吏判成杀人死罪的,剧作为何要对天地日月、鬼神进行猛烈的谴责呢?观后才明白在封建社会里,人民不仅受到封建政权的压迫,还要受到神权的严重束缚。

按世俗的观念,天地鬼神是明察世间是非,主持人间公道的。封建官吏为了愚弄人民也往往以青天自喻。受封建神权思想的严重影响,窦娥一直以为天地鬼神能为她主持公道;当张驴儿把谋害人命的罪名强加于其身时,她仍相信官府能主持正义,惩恶扬善。只是在黑暗而残酷的现实面前,她才逐步觉醒起来,并终于看清了“衙门自古朝南开,狱中无个不冤哉”的社会本来面目。在剧中,她强烈抨击天地鬼神浊清不分,是非混淆,致使善良横遭杀戮,恶人得以横行。她对神权的大胆怀疑与谴责,实质上是对封建官府、对现实社会的黑暗统治的强烈控诉和根本否定。在当时的社会中,天地鬼神是被视为神圣不可侵犯的,但窦娥敢于怒目青天,痛斥大地,对之进行愤怒斥责。从她那似岩浆迸射,如山洪决堤般的激烈言辞中,我看到了窦娥初步而又朴素的觉醒意识和强烈的反抗精神,这也反映了当时广大人民群众对封建统治的不满和反抗。窦娥的反抗性格中正闪烁着剧作家思想的光辉。

?窦娥冤》是悲剧,我在观看时对窦娥的不幸遭遇深感同情,尤其是她在押赴刑场时发下三桩誓愿,直至誓愿一一应验的情节。我也敬佩其为人,并对封建社会极力批判。剧中演员们精湛的演技为我展示了一幅幅动人的画面,也深刻地揭示了封建统治的残酷和劳动人民生活的悲惨。而当今像窦娥一样冤的例子比比皆是,因而很值得我们深刻地思考。

《窦娥冤》观后感篇2

真正善良、淳朴之人,必然是对别人索求甚少,必然是宁愿自己承受所有的苦难和非人的折磨也不愿别人因为自己而受一点点累、吃一点点亏。

没有最黑暗,只有更黑暗。对任何一种统治都不要有过高的期望,官吏公差和无赖流氓其实是有共同之处的,唯一的区别就在于他们什么时候合流、什么时候同污是需要一些先决条件的。大凡一个朝代越是到统治的中晚期,这些势力联合起来对底层民众进行肆无忌惮的掠夺、杀戮的趋势就越明显。

窦娥只能模模糊糊地感受到现实的黑暗与不公,21世纪的读者却不能没有一点哲学的、历史的常识窦娥冤读后感窦娥冤读后感。兼济天下对绝大多数小知识分子而言当然是非分之想,明哲保身却是他们必须领悟、掌握的生存策略。“天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗”,古今东西,概莫能外。不要奢望公平,公平需要自己去争取;不要相信仁义,仁义取决于人,但现实中不仁不义、难仁难义的人那么多,“窃钩者诛,窃国者诸侯;诸侯之门,仁义存焉”。百姓是愚顽鲁钝的,强权是凛然不可侵犯的,所以自求多福不但是美妙的愿景,更有赖于高明的智慧才能实现。“我不入地狱,谁入地狱”?“担荷人类苦难”?别傻了,省省吧,孔夫子、耶稣基督、佛陀都没能做到的事情,你还是先掂掂自己的斤两吧!

社会当然在发展,也会进步。但人类血战前行的历史,是正如煤的形成,牺牲必巨,成果必微,成不了仁却死得不仁不义、不明不白的`糊涂蛋真不知道有多少呢。你可以围观,你可以装大尾巴狼,但一定不要以为自己可以死的伟大,布鲁诺、谭嗣同、遇罗克不是一般人想做就能做的。

生活就是修行,至于能修成什么果,全在于自家的修持和缘法。善哉!

《窦娥冤》观后感篇3

记不得是第几次观看河南豫剧《窦娥冤》了,每次看后都会心情沉重,随着剧情发展心境键入。为古人担忧、悲泣。一曲千古流唱的窦娥冤,感天动地,让人断肠。

窦家之女名叫端云,自幼丧母,父亲将她抚养成人,并许配蔡门为妻,完婚之后,父亲便依依不舍的前去京城赶考。端云嫁入蔡门后,婆婆将其改名为窦娥,谁知窦娥天生的苦命,新婚不久,丈夫就死于天命,丢下她们一老一少两个寡妇。一日婆婆出去讨帐,债主为了赖账,将窦娥婆婆骗至郊外,欲将其勒死,被前来此处的张驴父子救下,当张驴父子知悉窦娥婆婆家境之后,便心起歹意,硬逼窦娥婆媳嫁于张驴父子为妻,窦娥婆婆羞辱难当,坚决不从,张驴父子威胁老婆婆说如若不从就将其勒死,老婆婆无奈,将张驴父子带回到家中,张驴父子对窦娥婆媳百般调戏,怎奈窦娥生性刚烈,弄得张驴父子难以如愿,所以张驴之子就心生歹意,趁窦娥给婆婆端羊肚汤之机,便将毒药放至汤中,让窦娥端于婆婆服用,本想借窦娥之手除掉婆婆,然后逼窦娥与其成婚,谁料窦娥婆婆身体欠安,不思茶饭,张驴父亲正在眼馋,见婆婆不思饮用,便端起一饮而尽,结果一命鸣乎,张驴见状,便将窦娥告上公堂,硬说窦娥药杀公爹,在重金收买之下,可恶的昏官硬判窦娥死罪,重刑之下窦娥宁死不招,无奈昏官欲将窦娥婆婆大刑加身,为了不让年迈的婆婆身受皮肉之苦,窦娥无奈含冤招认。被打入死牢。赴刑场之时,窦娥柔情满怀,苦苦思念父亲,“一腔恨压心头怨气难消,佩枷锁赴刑场怎能心甘,临刑前望京师苦苦思念,血泪啼啼久等待,心急煎烈盼父来,早来片刻咱能见,迟来一步相见难”。行刑之前窦娥满腔悲愤指天骂地许下三桩誓愿,“善恶错堪你枉为天,清浊不辨你枉为地,苍天若知我窦娥冤,誓愿应在这山阳县,第一桩,穷尽东海千倾水,难洗窦娥一身冤,沾沾青天神灵显,收去甘露旱三年;第二桩:热血不把大地染,血溅白廉挂高竿;第三桩:满天乌云为我聚,西北风儿为我旋,苍天若知我窦娥冤,皑皑白雪把我掩,一身清白留人间。果然窦娥死后,六月天下大雪,楚州旱三年,鲜血飞溅挂高竿。

常言说人生如戏,戏如人生,艺术取之于生活,来源于生活,自古就有无道的昏官,为了蝇头小利,不惜闷着良心草菅人命。老天爷也有打瞌睡的时候,所以就有了屈打成招的冤假错案发生,还好,窦娥的父亲在她死后终于为她平反昭雪,惩治了恶人,总算皆大欢喜!

《窦娥冤》观后感篇4

关汉卿,祖居山西解州,即今天山西运城解梁镇,幼年随父亲迁入燕京(今北京),后移居祁州蒲阴伍仁村,少年时代在伍仁村的关家园度过的。英才自古出少年,十四岁的小汉卿,便在祁州蒲阴县(今河北省安国县)的伍仁村留下了“蒲水威观”的苍劲石匾手书。在学医治病的同时,17岁的关汉卿一不留神便写出了第一个剧本《凿壁偷光》。随后,关汉卿和未婚妻谢丽珠合力创作了第一本杂居《状元堂陈母训子》,关汉卿首次粉墨登场,成就了一代“杂剧班头”“梨园领袖”。20岁的关汉卿因一本《单刀会》,再次粉墨登场客串关公,喜获“小关公”美誉,名动京城。元代特殊的卑视文化的时代背景,造就了文化艺人的层出不穷登场,关汉卿、白朴、马致远、纪君祥、王实甫、郑光祖等,而这些只是被历史记载的一部分名人。此后,《救风尘》《拜月亭》《望江亭》陆续出炉。

元代是封建社会中一个特殊的黑暗时期,明显的民族歧视,元代的蒙古军人对汉人的欺凌令人发指,关汉卿在悲惨的现实生活中不断汲取创作泉源,创作了《包待制(包公)智斩鲁斋郎》,揭露元代蒙古官员狩猎“放飞”扰民、辱民妇女的社会现实。创作了《包待制三勘蝴蝶梦》,揭露元代皇亲国戚辱民,激起百姓抗争,并以百姓获胜的现实。

关汉卿在与杂剧艺人的接触中,与自己的第二个妻子相遇,朱帘秀,原是皇家教坊的名旦,在入宫献艺时,被大贪官大奸臣阿哈马看中,借名请朱帘秀唱堂会欲图霸占,朱帘秀不从,阿哈马便抓了她60岁的朱师傅并活活打死,关汉卿乘医好皇太后的病为帘秀求情获准,但是阿哈马依然苦苦相逼。带着满腔的愤恨,关汉卿以帘秀的遭遇和另一女子彩娥的命运为素材(元代横阴县寡妇彩娥为生活原型,彩娥是个童养媳,后来丈夫去世,彩娥赡养婆婆,婆婆有些遗产,婆婆前房有个女儿,嫁后生的一个儿子叫马儿,婆婆的女儿生马儿后便死了,马儿长大后成了一个泼皮,见彩娥有些姿色,便想霸彩娥为妻,彩娥不从,马儿便想药死彩娥独占外婆遗产,结果婆婆吃了马儿做好的带砒霜的面条,马儿收买县官,定彩娥为死罪),创作了享誉世界的《感天动地窦娥冤》杂剧,把人民对元统治者的骄横不满用剧本的形式袒露于剧场。

这出戏,以雷霆万钧之势,把人民的愤怒溪水,引入反抗的滔滔大江中。关汉卿怀着殉道者的精神,创作了这部刺破黑暗云层的巨作,朱帘秀带着对艺术对自我命运的献身抗争的坚毅,冒着被阿哈马到处追捕的危险,在四大勾栏太乙、春光、喜庆、同乐各串演一场,这本戏,在同一天同一时间,由当时大都的四大名旦顺时秀、天然秀、翠屏秀、燕奴秀同时登台献剧。由关汉卿的好友梁进之,雇佣一驾马车,载着关汉卿夫妻在四大勾栏间客串,所到勾栏处,门前便亮出一个牌子“杂剧名旦朱帘秀来此串演窦娥冤”,马上便是一片掌声,朱帘秀一身素衣便装,向观众深深施一礼,“各位父老兄弟,帘秀本应专场演出,只因阿哈马打死我父亲,还在到处捉拿我,我有怨无处申,有苦无处诉,京城之大,无我藏身之地。只能在此串演一折,以敬诸位了。”说罢泪流满面,台下群情激昂,义愤填膺。此时,台上的不幸,台下的苦痛,元代大地的疮痍,在戏于真间已经难以分辨,名旦眼中复仇的火焰,憎恨的唱腔把一腔悲恨渲染到极致,观众心中的苦痛,被压抑的愤怒在梨园中瞬间被宣泄点燃。你听那台上一声锐利的叫屈,便胜过骇人的海啸;窦娥绝望的指斥天地,控诉人间的罪恶,台下便抽泣声声,含冤负屈的窦娥就是那万千元代民众的化身。窦娥骂天不辨贤愚的不正气,众人便在唾地的扬恶欺善的不公平;窦娥哭诉善人贫穷命更短,众人便痛斥恶人富贵寿却长;窦娥怒陈没来由就犯了王法,众人愤指不提防便遭了刑宪;窦娥说我冤情不浅,众人喊我苦情不短;窦娥唱那官吏们无心正法,使百姓有口难言,众人呐喊着把滥官污吏们都杀死,为百姓们除强暴。台上的窦娥在痛苦的斯唱,台下的观众在悲愤的呐喊,这里不再是赏曲取乐的勾栏,而是那酝酿复仇的源穴;台上的一个个窦娥不再是耀眼的旦角,台下的怒喊的民众才是愤贯长虹的斗士;台上的素裹窦娥不再是一个走向陨灭的怨妇,她是怨愤的神灵,燃烧斗志的精灵,呼唤勇敢的士魂!她走到那个勾栏,便如山洪海啸般掀起冲天的愤怒的感情巨浪,卷起倾倒巍巍五岳的抗争狂飙,戏剧不再是一出出戏幕,她撕出了每一位观众灵魂中贮藏着的公理正孩子们,让我们全体起立,怀着崇敬的心情一起欣赏关汉卿先生的不朽名作《感天动地窦娥冤》选段吧!

关汉卿,祖居山西解州,即今天山西运城解梁镇,幼年随父亲迁入燕京(今北京),后移居祁州蒲阴伍仁村,少年时代在伍仁村的关家园度过的。英才自古出少年,十四岁的小汉卿,便在祁州蒲阴县(今河北省安国县)的伍仁村留下了“蒲水威观”的苍劲石匾手书。在学医治病的同时,17岁的关汉卿一不留神便写出了第一个剧本《凿壁偷光》。随后,关汉卿和未婚妻谢丽珠合力创作了第一本杂居《状元堂陈母训子》,关汉卿首次粉墨登场,成就了一代“杂剧班头”“梨园领袖”。20岁的关汉卿因一本《单刀会》,再次粉墨登场客串关公,喜获“小关公”美誉,名动京城。元代特殊的卑视文化的时代背景,造就了文化艺人的层出不穷登场,关汉卿、白朴、马致远、纪君祥、王实甫、郑光祖等,而这些只是被历史记载的一部分名人。此后,《救风尘》《拜月亭》《望江亭》陆续出炉。

《窦娥冤》观后感篇5

?窦娥冤》是元代著名杂居家关汉卿的杂居代表作,是一出具有较高文化价值、广泛民众基础的中国十大悲剧之一的传统剧目。窦娥是这部剧中最悲苦的人物,她三岁丧母,七岁被典,十七岁守寡,不幸的生活让她只能守着其父教导的“三从四德”和婆婆孤苦过活。屋漏偏逢连日雨,赛芦医为了免债欲谋害蔡婆婆,被当地恶棍张驴儿所救的蔡婆婆从此又走上了不幸之路。逼婚不成的张驴儿误杀了自己的父亲,愤怒之下将罪名栽到窦娥身上。被告上公堂的窦娥对官府还是有一些信任的,哪知时局腐败,污吏横行,被张驴儿买通了的知府为了逼迫窦娥认罪,竟当着窦娥的面要拷打蔡婆婆。善良孝顺的窦娥不忍心看婆婆受罪,只好屈打成招,被定了死罪。刑场上的窦娥是叫天天不灵,叫地地不应。她悲愤的咒骂天地:“地也,你不分好歹何为地?天也,你错勘贤愚枉为天!”一句话道出心中的激愤、委屈、埋怨、指责……更道出官场的黑暗,穷人地位低下掌控不了自己的命运。为了表达自己的反抗决心,在临行时她提出三桩誓愿,第一桩誓愿——血飞白练,通过这种方式,她向世人显示她的清白无辜;第二桩誓愿——六月飞雪,通过这种违反常规的自然现象来证明社会的不公平;第三桩誓愿——亢旱三年,通过这种直接的方式反抗官府的昏庸,官吏的`无心正法。这三桩誓愿由小到大,由弱到强,一步步递升,表达了窦娥希望通过三桩誓愿直接惩戒残暴昏庸的官府,也希望有一天自己的冤屈能够沉冤昭雪。三桩誓愿也是窦娥反抗精神的上升,而三桩誓愿的实现更是窦娥反抗的最终结果。

窦娥就是那个时代造就的悲剧,可以说狭隘落后的封建思想毒害了女性的一生,女性们结婚生子操劳一生却得不到应有的尊重,有的被当成繁殖劳动的工具,有的甚至像牲口一样被买来买去。究根结底是落后的封建道德在人们的头脑中根深蒂固,男人们觉得男尊女卑是自然规律,应该享有对女人的控制权;而很多妇女们欠缺自省意识,看不到自身的处境。窦娥虽具有独立的意识和强烈的反抗精神,但在时代大背景下,她也只能眼睁睁看着自己的命运被别人主宰。窦娥的故事只是千千万万个被压迫被迫害的妇女的缩影,在那个时代不知有多少女性步了窦娥的后尘。窦娥三桩誓愿的实现也说明自身反抗的无力,不能依靠自身的力量使冤屈得以洗刷,只能寄希望于外物或虚无缥缈的天地。

生长在新时代的女性们在地位上比封建社会虽有所提高,且随着社会分工的日益精细化,对性别的要求也会越来越明显,但在很多工作岗位和地区对女性还是存在差别对待的,所以希望新时代的女性们时刻警醒,不要被表面现象蒙蔽了双眼,可能的话用一切手段维护自身的基本利益。

《窦娥冤》观后感篇6

在之前与古代文学打交道的过程以及从小受到的中中,我们更多接触的是唐诗宋词这一类的文学作品。唐诗大多是格律诗,语言整齐而精炼,字字珠玑,具有极大的音韵美。而宋词虽然少了一些形式上的约束,也讲究炼字,短短几十字,以简练的文字来表达深远的意蕴。而本学期所学的元杂剧却与之截然不同,是融合歌舞的表演艺术,我们现今读到的元杂剧语言通俗易懂,情感明晰,是更直白生动更有艺术感染力的一种文学作品。

在粗粗了解元杂剧的体制后,我阅读了关汉卿所著的窦娥冤,它是传统的杂剧,沿用了四折加楔子的方式来叙述,楔子讲述窦端云如何来到蔡婆婆家,第一折作为开端写流氓张驴儿胁迫窦娥婆媳嫁给他父子为妻,第二折写窦娥因孝顺之心被太守严刑逼供,蒙受不白之冤,这是情节的发展,第三折是本剧的_,写窦娥受刑,血染三尺白绫,六月飞雪,第四折是全剧的结尾,窦娥之父为其洗冤,制裁恶人。

其中,第三折窦娥临死前,爆发出的怒火成为了传唱至今的经典。她说:天地也!做得个怕硬欺软,却原来也这般顺水推船!地也,你不分好歹何为地!天也,你错勘贤愚枉做天!。这一段气势汹汹的唱词对天地的指责大胆而惊人,唱出了对社会不公的愤慨,一反之前窦娥善良温顺的摸样,给予鲜明的对比效果,更突出了窦娥对于封建统治的控诉,是反抗意识的觉醒。窦娥指天发出三个誓愿,血飞白练,六月飞雪,三年大旱,这些看似不可能的誓愿一一实现,以种种不可思议的迹象向全世界证明了她多么无辜。

最终,窦娥的冤屈被平反,但以鬼魂的形态去倾诉而非人,这本身对封建社会不公平制度的一种讽刺,在官僚制度的层层阻碍下,不以鬼魂之身是不无法接触当权者的。以鬼魂诉冤在现实生活中是无法发生的。让我们做一个假设,假设窦天章不曾一举及第,不曾官拜参知政事,终其一生只是个庸碌无为的落魄书生,也许对窦娥的冤案就会投诉无门,反遭_,窦娥永远蒙受冤屈。平反冤屈最终还是基于掌权者的意愿,而非真正的公平正义,这是作为封建社会底层人民共同的无奈。

窦娥冤被称为我国古典悲剧的典范性作品,由窦娥悲苦的命运揭开了黑暗社会的面貌。窦娥的悲剧绝不仅仅只是她一人的悲苦命运造成的,更是整个封建社会加诸在她身上的。年仅七岁便被穷苦潦倒的书生父亲卖给蔡婆婆,年纪轻轻守寡与婆婆相依为命,窦娥恪守妇道,谨遵封建社会的_道德和三从四德,是典型的封建社会所推崇的女性形象,然而就是这样一位女性,受到最多_,成为代社会底层善良、孝顺而走向反抗的妇女的典型,充分揭示了封建社会对人的毒害以及作家对现实的反思,这样一部作品,兼有极强的抒情性和深刻的涵义,值得我们去品味欣赏。

《窦娥冤》观后感6篇相关文章: